境内案内

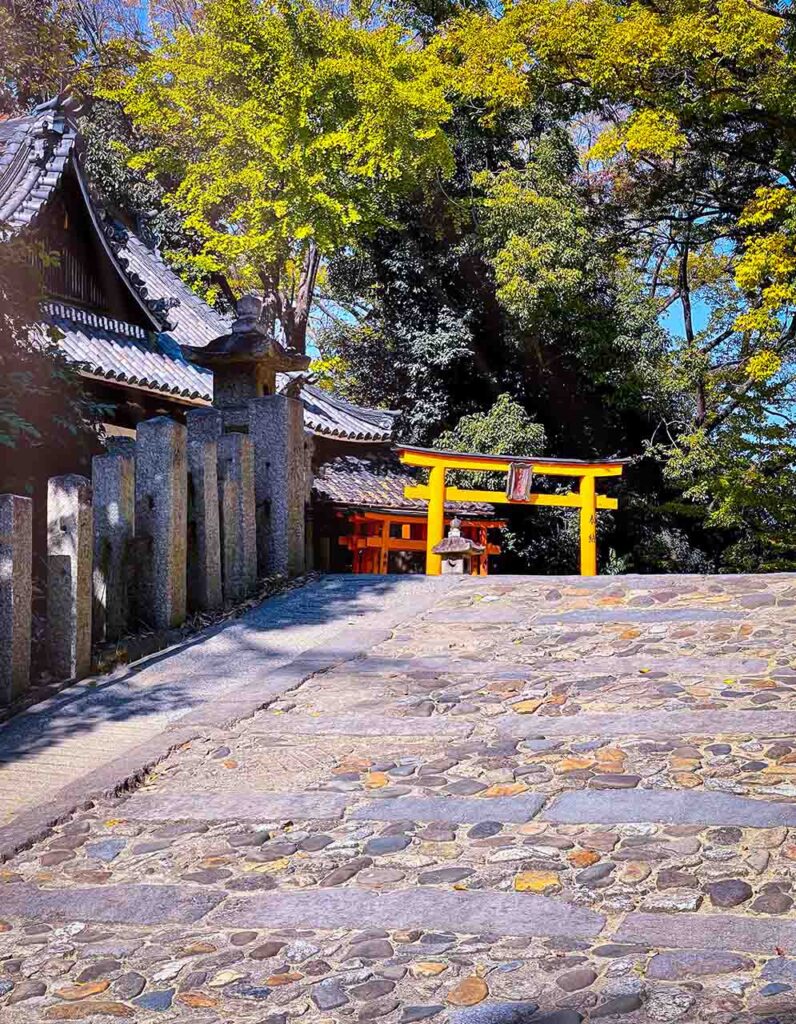

近鉄電車[古市駅]から緩やかなスロープを下り、神社前の小高い丘の傾斜を登ると徐々に周囲の気配が変化してゆき、神気に包まれひっそりと佇む白鳥神社(しらとりじんじゃ)の本殿が姿を現します。

当地は白鳥に姿を変えたヤマトタケルが最後に訪れた地であり、ヤマトタケルがここから天に昇られたいわば[最後の聖地]。木々に囲まれ凛とした静けさが漂う境内に足を踏み入れた瞬間、周囲の喧騒が消え、そこには日常とは異なる神聖な気配が満ちてゆきます。

日本書記に記されたヤマトタケル・最後の地でありながら、一般にはほとんど知られず、静かに祈りを捧げるために全国各地から人々が訪れる「知る人ぞ知る聖地」。観光等とはまったく異なる[祈りの場]として孤高の流れを歩んできたこの地には日本神話のエッセンスが『あるがまま』のかたちで残っています。

拝殿正面に大きく掲げられた「伊岐宮(いきのみや)」の扁額。古昔(いにしえ)の時代、白鳥神社はここから約500メートルほど離れた豊かな水に囲まれた白鳥陵の傍らに伊岐宮(いきのみや)という名で鎮座していました。[白鳥神社][伊岐宮]という二つの社(やしろ)。ここでは時を超えて神話の断片・様々な物語が交差しています。

薄明りに照らされた白鳥神社の拝殿に足を踏み入れた瞬間、「祈りの場」として長い年月受け継がれてきた静謐な空間が現れます。神前へと進み、人は神、或いは自分自身と向き合います。この神話の聖地では人々が捧げた尊い祈りが長い年月をかけて折り重なり、それはあたかも『祈りのつづれ織り』のようです。そしてそれらの『祈り』が時空を超えて過去と未来を繋いでゆくのです。

「祈り」は感謝であり、救い、そして『希望』でもあります。手を合わせ祈ること、それは「大いなる存在がどこかで見守ってくださっている」という感覚であり、忙しなく現代を生きる私たちの日常から少しずつ失われてゆきつつある視点なのかも知れません。AIの進化などテクノロジ-の発展は目覚ましいものがありますが、「祈り」はそれらと対極にある行為であるともいえます。我々人間だけが持つ非常に高度な精神活動であり、その重要性は今後より一層高まってゆくでしょう。

摂末社

白鳥神社の境内には摂末社が2社あり、熱心な参拝者が毎日それぞれのお社をお参りされています。いずれの社も静かな佇まいで、凛とした神気に満ちています。

本殿の北側には白長大明神が鎮座しています(銅板葺・妻入切妻造の拝殿の後方に、銅板葺・平入切妻造の社殿)。

白長大明神の後方には境内社が2基あり、左側には「白龍大神」、右側には「白玉大明神」が鎮座しています。これらの社は覆屋内に社殿が納められています。

白鳥神社と白鳥陵

白鳥神社と対の関係にある白鳥陵。5世紀後半に造られた御陵です。全長およそ200メートル。前方部の幅がスカートの裾のように美しく広がっている点が特徴です。また濠が大きく(30~50メートル)、広い濠を静かに水が満たす幻想的な姿が印象的です。白鳥神社・白鳥陵ともに観光で訪れる方は少なく、古事記・日本書記に通じた方々が深い祈りのお気持ちをもってお参りされます。

日本書紀によりますと、ヤマトタケルノミコトは伊勢で亡くなったのち、白鳥に姿を変え、大和の国の琴弾原(ことひきのはら)、次いで河内は旧市邑(ふるいちのむら)に舞い降りました。羽曳野という地名は、この地に飛来したヤマトタケルノミコトが、「羽を曳くように再び飛び去った」という話に由来しています。

【日本書紀】では能褒野(のぼの・現在の三重県亀山市)、大和琴弾原(ことひきのはら・御所市冨田)、そして河内の旧市村 (ふるいちむら・大阪府羽曳野市)、この3か所が白鳥伝説の聖地として記されています。

白鳥陵の濠沿いに伸びる道は、日本遺産認定の「竹内街道(大道)」で白鳥陵が美しく見えるビュースポットです。白鳥陵は宮内庁が「日本武尊白鳥陵」の一つとして治定。別名「日本武尊白鳥陵(ヤマトタケルノミコト・しらとりの みささぎ)」という美しい呼び名がございます。白鳥陵は季節や時間帯によって様々な表情が見られ、訪れた人々はその佇まいから「静寂」「美しさ」「異界」「畏れ」等、さまざまな印象を受けますが、ある意味でそれは我々の内面を写す鏡といえる部分があるのかも知れません。

白鳥へと変容(Metamorphose)し、羽曳野の地より天へと飛び立ったヤマトタケル。白鳥は現在もこの世界を飛び続け、そこでは私たちが知らない壮大な物語が時空を超えて続いているのかも知れません。